青岛港再添铁矿石运输大动脉

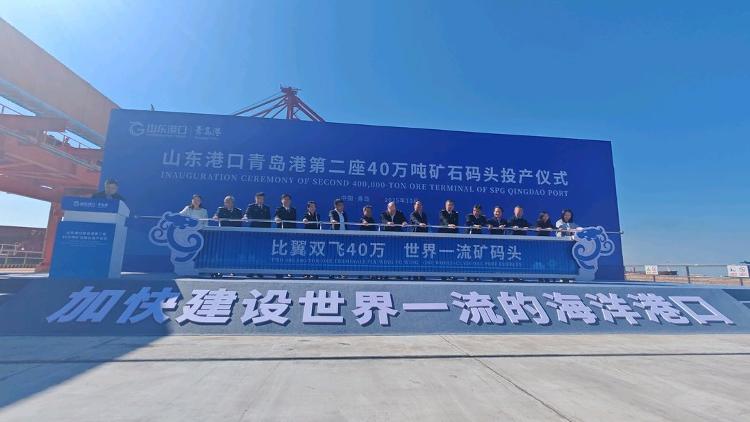

10月27日,随着载有巴西淡水河谷铁矿的30万吨矿石船舶“双子座”轮在董家口港区矿石码头D31泊位开启第一抓斗作业,山东港口青岛港第二座40万吨矿石码头正式投产。

这一重大突破,让青岛港成为全国首个拥有40万吨干散货数智码头、北方首个拥有双40万吨矿石码头配置的港口,不仅是青岛港枢纽能级、青岛国际航运中心建设的新跨越,更是我国超大型干散货码头建设与运营的新高峰,对推动我国港口行业转型升级具有重要意义。

作为国家重点水运建设项目、《青岛港总体规划(2035年)》落地的核心项目,青岛港第二座40万吨矿石码头是紧抓国家战略机遇,强力推进产业链、供应链延伸拓展的关键举措。一直以来,青岛港加速推动港口功能从“运输枢纽”向“供应链枢纽”升级,董家口港区凭借区位与资源优势,成为推动高质量发展的新增长极。当前国际船舶的大型化趋势越来越明显,董家口港区首座40万吨矿石码头2024年接卸量突破4000万吨、泊位利用率高达90%,能力趋近饱和。此次新码头建成投产,正是青岛港直面码头能力瓶颈,不断扩大泊位效能、稳定供应链保障的生动实践,对支撑区域高质量发展、更好服务国家大宗物资运输具有十分重要的意义。

据了解,青岛港第二座40万吨矿石码头,位于董家口港区琅琊台湾作业区西防波堤外侧开敞式码头区,2022年12月正式开工,建设1个30万吨级铁矿石泊位(水工结构按靠泊40万吨散货船设计),现配备2台3500吨/小时卸船机、1条10500吨/小时皮带流程,配套建成前方堆场29万平方米、后方堆场102万平方米,泊位引桥联通码头和陆域。投产运营后,将新增码头通过能力1600万吨/年、提升堆存能力1000万吨,助力“双40万泊位”年通过能力突破5600万吨,相当于为我国钢铁企业搭建了一条“全天候、高效率”的铁矿石运输大动脉,为保障国家能源资源安全筑牢“海上屏障”。

值得关注的是,此次投产的新码头,是全国首个40万吨干散货数智码头,集成5G、人工智能、云计算等前沿技术,率先开发应用智能化的干散货码头通用操作系统(iGTOS),依托云港通、玉衡平台建立安全可控、服务便捷的集疏运管控体系,将实现全流程生产经营过程的实时监测、智慧决策和数字化感知,持续助力安全本质化、全过程自动化、全区域信息化、全链条智慧化。同时,码头将配备最先进、最智能的干散货专业设备,具备卸船、装车、混配、临港供料等全工艺自动化流程,实现卸船机、堆取料机、门机、装车楼等全机种的自动控制,不仅填补了国内超大型干散货码头数智化运营的空白,更树立了从“传统作业”向“智慧服务”转型的新范式。

建设过程中,青岛港依托高效率、大规模的“暃”字形预制场,创新采用“点名”沉箱出运模式,根据箱梁出运安装需求灵活调整顺序,大幅提升预制及出运效率。此外,项目首次建设贯通引桥的临时钢便桥,将原本复杂的海上施工转化为更安全、高效的陆上施工,实现24小时昼夜连续作业,推动工期缩短4个月。在数字化、智慧化建设方面,项目首创水运工程智慧化数字管理平台,依托BIM建模开展钢管桩碰撞试验与船舶站位优化,精准确定最佳打桩参数,为施工精度与安全提供了科学保障,也为水运工程智慧化建设积累了可复制、可推广的宝贵经验。

2015年,董家口港区首座40万吨矿石码头接卸首艘40万吨级大船,开启了中国港口干散货作业的“大船时代”,截至2025年9月接卸数量超460艘次,总量达1.6亿吨,持续领跑全国沿海港口。如今,两座40万吨矿石码头将联动形成“比翼双飞四十万、世界一流矿码头”新格局,实现海、陆、铁三路集疏港,助力青岛港打造最大“矿石超市”,进一步强化服务国家大宗物资运输的能力水平,保障国家产业链供应链稳定。

“从单座码头的突破发展到双码头的集群发力,印证了从‘规模扩张’向‘智慧赋能’的转型跨越。”青岛港投资发展部副部长于志涛介绍,山东港口一体化改革以来,青岛港推动谋划20余项重点项目。随着双40万吨矿石码头的全面运营,青岛港将不断增强码头数智化水平,持续拓展多国别混矿、保税铁矿石筛分中转等新业态,打造集铁矿石接卸、仓储、加工、配送于一体的全产业链服务体系,助力我国向“钢铁强国”不断迈进,为畅通国内国际双循环、服务国家战略作出新的更大贡献。